魏文清:造就一批世界一流跨国汽车企业势在必行

汽车工业是支撑人类美好生活标志性产业之一,是制造业的皇冠。建设汽车强国是现代化强国所必需的。从2009年起我国已连续成为全球汽车产销第一大国。在百年不遇的汽车大变革中,中国汽车产业勇立世界前沿,换道赛车,已成为新能源汽车领导者,同时智能网联汽车创新开发水平也处于世界一流。我国汽车开始走向世界,去年已成为世界第一出口国。中国汽车产业发展受到全球同行和消费者前所未有的关注。

他山之石可以攻玉。世界汽车发展经验对我们认清大势、把握未来发展之路有一定的借鉴和启示作用。为此,笔者梳理了相关信息,深刻感受到我国与汽车强国还有很大差距,如果要成为世界汽车强国,关键是要造就一批世界一流跨国汽车企业。

三者密不可分

汽车强国、世界一流汽车企业和汽车产业国际化三者密不可分。

首先,跨国经营即国际化,是汽车产业规模经济特征和消费个性化特征所决定的。

TOP40国家销量占全球销量的96.7%。从表1可以看出,德美日韩企业垄断全球市场,TOP40占有率排名第一由丰田、大众、现代、斯特兰蒂斯、雷诺日产和铃木所垄断。这些企业产量和销量超过一半都在国外。

这种垄断现象是由汽车产业的规模经济特性所决定。汽车产业发展史就是一部优胜劣汰形成产业集中的历史。例如,德国曾有过53家车企,目前只剩4家;法国曾有过上百家车企,目前只剩不到2家;美国由上千家车企变成目前不到4家。尽管有了模块化和柔性生产,新车型研发和制造固定成本依然存在,相关技术进步带来成本降低还赶不上价格降低,所以企业的盈亏平衡点越来越高,对产业集中度要求越来越高。对大众化传统燃油车企业而言,车型年平均销量少于10万辆,总年产销量少于200万辆,生存艰难。对新能源企业而言,盈亏平衡点更高,在中国目前只有产销高端车的特斯拉和理想以及大众化的比亚迪盈利,他们的车型年平均销量基本在15万辆以上。但消费者又有个性化选择需求。消费者个性化需求与车型规模化要求是一对矛盾,为解决这对矛盾,跨国经营即国际化应运而生。

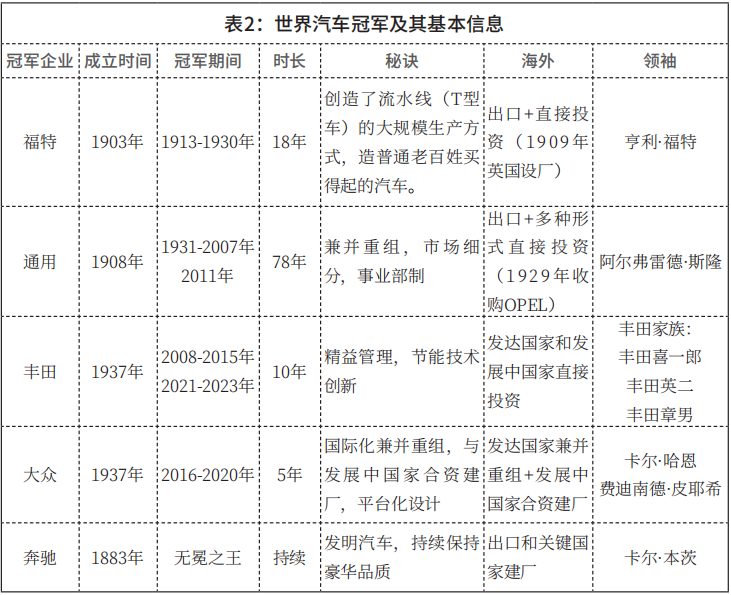

汽车销量有统计以来的百年历史中,只有4家企业曾排名第一,分别是福特、通用、丰田和大众,还有一家很特别的企业——奔驰尽管没有取得第一,但一直位居豪华车的头部位置,是无冕之王。表2列举了这些冠军企业基本信息和秘诀,其中国际化是它们的主要特征之一,另外两个特征是拥有革命性创新和世界级企业领袖。

其次,国际化成功关键要素为窗口期、比较优势、本土化和战略定力。

汽车企业国际化共经历三次浪潮(如图1):1910-1920年、1970-1980年和1990-2010年。这三个时期有两个共同特点:一是消费观念和产业大变革的转型期,二是全球化思维占主导地位。美国、日韩和德国及其企业分别抓住了这三个窗口期。他们利用其经济发展良好以及产业技术创新、供应链生态的比较优势,加大并长期坚持海外投资,从而成为国际化成功的国家和企业。因此,窗口期是产业内外部因素共同作用的结果。企业国际化成功关键因素为窗口期、比较优势、本土化和战略定力,其中供应链是必备基础。目前我们正迎来从新型市场区域扩张时代转向产品升级的新科技时代新的窗口期,我国经济和产业具备一定比较优势,我国和我国企业存在转型成为汽车国际化国家和企业的机会。

最后,汽车强国根基是本土国际化的世界一流公司。

表3统计了主要汽车生产国家的相关基本信息。从汽车产销能力来分,可以将世界各国分为三类:第一类是存在本土制造公司的国家,国家数量不多,只有德、法、意、美、日、韩、印度、马来西亚;第二类是仅仅存在外国制造公司的国家,典型国家是西班牙、墨西哥、泰国等;第三类仅仅是消费国,是表3之外的国家。汽车强国不仅是汽车消费大国,还是制造大国,更重要的是拥有本土国际化一流公司,当前能称为世界汽车强国的只有德国、日本、美国和韩国,法国和意大利可以作为区域性汽车强国。

注:*2023年数据,其余为2022年数据

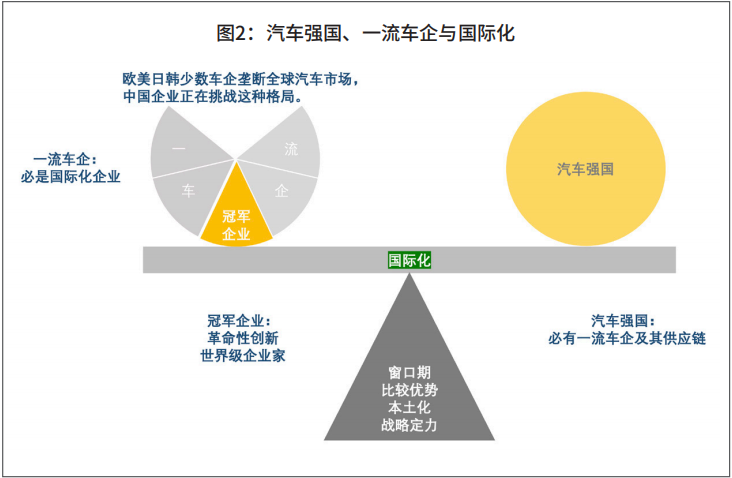

综上所述,全球市场被少数汽车强国和世界一流汽车企业所垄断。汽车强国、世界汽车一流企业和国际化犹如一个天平(图2),汽车强国需要有世界一流汽车企业来撬动,需要国际化来支撑。世界冠军企业还有革命性创新、世界级企业家和国际化等特征。

紧抓国际化机遇

全球经济发展和汽车产业变革给中国汽车企业国际化带来机遇。

新兴经济体带来市场增量。全球汽车产业发展总体呈现上升趋势。图3展示了2003年以来汽车销量的走势和未来5年的预测,其中下部的黄色部分是欧美、日韩、澳新等发达国家汽车销量,20年来基本稳定,未来微增长;上面蓝色和灰色是发展中国家销量走势,无论过去还是未来一直增长较快,特别是最上部灰色中国部分是过去拉动增长最主要动力,其他发展中国家也增长很快,其中印度贡献很大。从增量角度看,未来还是在发展中国家。

表4显示了汽车保有量分布状况,各地差异巨大,可以分为高中低三个档次:高保有量是发达国家,中保有量是中东、拉美和东南亚等新兴市场国家,低保有量主要在非洲欠发展国家。中低保有量地区和国家还有非常大的增长空间。

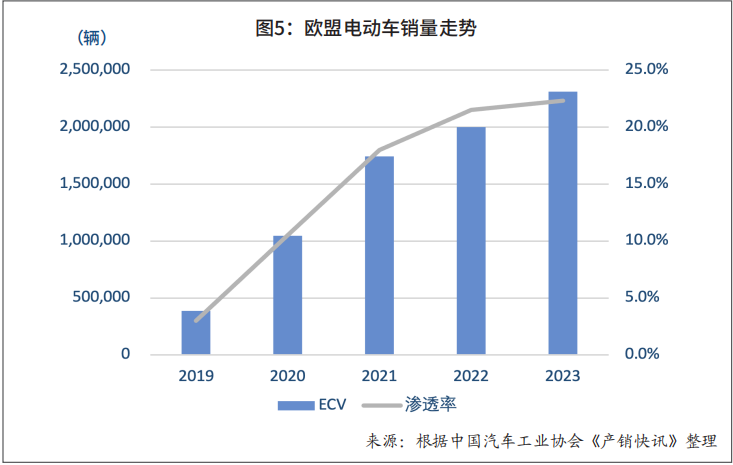

产业变革带来换道超车的机会。低碳绿色出行是全球共同目标。对汽车产业来说,电动化是其中最主要措施之一。图4显示,全球电动车尚处于起步阶段,但无论保有量还是年销量,中国都是领导者,其次是欧美国家,主要集中在美德法英等国家。欧洲新能源汽车增速很快,渗透率达到22.3%(图5)。但欧洲在新能源汽车领域投入和供给不足,中国具有比较优势,中国汽车企业在欧洲汽车结构转型中大有作为。

汽车市场充满贸易、技术和政治壁垒等新旧挑战。各国都非常重视汽车贸易,在规则范围内尽可能设置了对自身有利的汽车关税和非关税壁垒,这是中国企业国际化需要面临的传统挑战。大多数发展中国家关税较高,以乘用车为例,印度、巴基斯坦关税最高,其中印度高达125%。欧洲、北美、大洋洲和中东关税相对较低,其中发达国家关税低,但门槛高,隐形技术壁垒多。全球排放标准基本与经济发展程度一致,呈现很大差异:从欧3以下到欧6不等,北美国家、巴西、欧盟国家、土耳其、印度、日本、韩国等国家排放标准均达到欧6,中国自国6开始与欧6出现差异。欧亚经济联盟、阿根廷和澳大利亚等国家排放标准为欧5。非洲排放标准较低。企业同时应对如此复杂的排放标准颇具挑战。碳足迹管理和数字安全管理与意识形态结合,地缘政治导致局部冲突上升,欧美长臂管辖现象越来越多,为中国企业带来新的挑战。

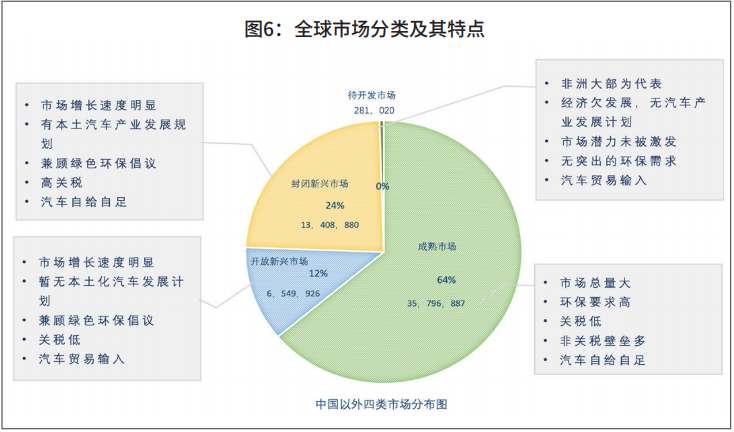

综上所述,全球市场可以归纳为4类市场(图6):成熟市场、封闭新兴市场、开放新兴市场和待开发市场。最大的是成熟市场。它具有市场总量大、环保要求高、关税低、非关税壁垒多等特点,其产业特点是汽车自给自足。第二大市场是封闭新兴市场。它具有市场增长速度明显、有本土汽车产业发展规划、兼顾绿色环保倡议、高关税,其产业特点是汽车自给自足。第三大市场是开放新兴市场。它具有市场增长速度明显、暂无本土化汽车发展计划、兼顾绿色环保倡议、关税低等特点,其产业特点是贸易型输入。最后是待开发市场。它具有经济欠发展、无汽车产业发展计划、市场潜力未被激发、无突出的环保需求等特点,其产业特点是贸易型输入。未来纯增量主要来自新兴市场国家,结构转型带来电动车增量主要来自发达市场,首先是欧盟市场机会。

(单位:辆)

内外兼修通力合作

内外兼修通力合作建设和打造汽车强国和世界一流跨国汽车企业。

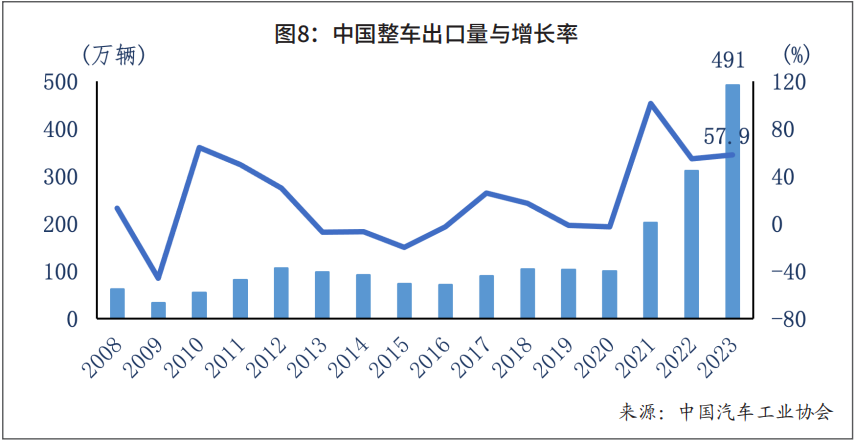

中国汽车国际化尚处于初级阶段。图7列出了中国汽车整车和零部件近10年出口额,图8展示了近15年整车出口量走势。汽车零部件已先行启动国际出口,有的已在海外布局,这主要得益于前期对外开放,跨国公司进入中国带动我国零部件企业发展,相关配套扩展到海外整车配套和后市场供货。我国整车从2021年开始起飞,在海外布局中年产能超过5万辆的企业屈指可数。中国汽车出口量尽管2023年跃至全球第一,但出口并不是汽车国际化的主要手段,制造本土化才是国际化主流。表3显示,中国汽车企业海外制造基地还寥寥无几,只有上汽、长城、奇瑞等在俄罗斯、印度、印度尼西亚、泰国和巴西等有少量布局。吉利采用兼并为主策略,在海外基地产能规模有10万辆。表3中,跨国企业财务状况存在差别,未来也有分化可能,这为我国企业提供了兼并重组机会。

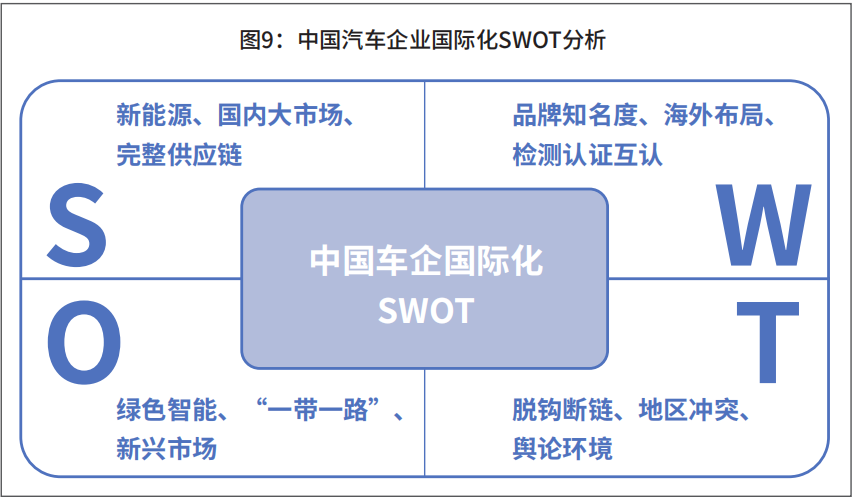

把握形势,内外兼修,通力合作。中国汽车企业国际化有优势和机会,也存在劣势和风险。图9分别列举其中主要因素。我们具备三大优势:新能源居世界领导地位,超3000万辆且仍在增长的国内大市场,全球最为完整并具有韧性的供应链。我们存在的三大劣势:品牌知名度不够;海外渠道布局密度和广度不够,海外制造基地少而弱;检测认证互认很少,重复检测认证造成成本增加和周期长。我们面临三大风险:贸易保护主义抬头,脱钩断链风险增加;地区冲突连续不断,选边站队以及长臂制裁风险增加;舆论环境恶化,西方妖魔化中国报道增加,国内“低级红高级黑”言论时有发生。当然,我们机会也很多,最主要的三个机会:汽车产业绿色智能成为全球共识;“一带一路”经过十年的耕耘,已经成为全球最受欢迎的公共产品;发展中国经济势不可挡,新兴市场汽车需求持续增长。

国际市场机会和挑战并存,是一片紫色海洋。企业国际化不仅仅是企业单方面的事情,还涉及政府、行业、协会、社会、上游供应链、平行检测认证机构、金融、市场和后市场等水平业务等方方面面,需要各方通力合作,各施其责,内外兼修,系统运作,共同建设世界一流中国汽车跨国企业。这里内外兼修包含:国内国外合作、行业内外合作和上下游合作。后面笔者将重点从企业、行业、政府、社会、协会等方面提出建议。

整车企业要承担我国汽车企业国际化的主体责任,以品牌运营为核心开展国际化。企业是龙头,需要组织协调好内部资源和外部资源,采用适当的形式开展国际化。目前国际化有5种形式,包括机遇型贸易、营销本土化贸易、轻投资本土化、重投资本土化和全生态本土化,内部资源或专业有战略、产品、研发、制造、销售、服务和客户关系,外部资源有需要、渠道、供应链、金融保险、二手车和出行服务等。表5展示了资源与国际化水平匹配关系。机遇型贸易对品牌不利,建议企业避免开展。国际化进入区域要有所为有所不为。有一定市场容量、良好市场成长性和与企业可用资源匹配区域或者国家属于“有为区域”;具有重大政治经济外汇危机、营商环境恶劣、长期无回报的区域或者国家属于“不为区域”。

汽车行业需要进一步打造技术和规模竞争优势。首先,为应对全球多样性技术需要“三箭齐发”:传统技术方面需要不断提升燃油车竞争力,战略新兴技术方面需要强化新能源车的竞争优势,未来技术方面着力发展智能网联车。其次,要提升国内行业效率(产业集中度),增强海外规模效应支撑。我国体量与欧盟、英国、美国加在一起相当,他们相当于一个自由贸易体,现在格局对于中国未来发展非常有参考意义。从中国与欧盟、英国、美国联合体的产业规模数据对比(表6)来看,产业集中度存在明显差别,这说明我们还有规模效益提升潜力,还有竞争力提升空间。

政府和社会需要进一步营造包容的国际贸易环境。政府需提供三方面支持:更大力度的制度型开放,加强汽车贸易争端预警和快速协调机制,疏解物流和金融等方面出口障碍。对于制度型开放,我们汽车方面还有众多工作要做,其中有8项重点工作:维护WTO权威,促进增加新兴国家话语权改革;深化改革,争取尽早加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP);已有区域经贸协定中进一步磋商纳入汽车更高程度的开放,例如RCEP;增加更多双边和多边区域经贸协定;加快碳管理和数字管理等热点领域国际、双边协定签订,例如《数字经济伙伴关系协定》(DEPA);加快国家间汽车检测认证互认协议谈判签署;为新能源和智能网联领域国际标准制定作出更大贡献;进一步优化汽车产业准入和投资管理放管服。而社会需要营造良好的舆论环境,重点是避免夸大宣传,更要防止低级红高级黑等。

中国汽车工业协会需要在促进中国汽车企业国际化方面发挥协会的桥梁和纽带作用。中国汽车工业协会宗旨和定位不仅适用于国内,也适用于国外:中国汽车工业协会要以汽车强国战略为指引,发挥协会的桥梁和纽带作用,引领汽车产业海外健康可持续发展,搭建协同平台。为适应企业国际化,中国汽车工业协会已从组织上进行了强化:强化了秘书处组织和人力资源等基础能力;联合中国汽车工业技术研究中心,组建中国汽车企业国际化发展创新联盟;联合中国汽车工程研究院,利用中检集团海外基地,建设海外信息服务中心。中国汽车工业协会着重开展8项重点工作来支持中国企业国际化:国际市场信息研究共享,海外产业政策研究协调,国际贸易协调与救济,国际交流与合作,国际和海外技术法规研究,便捷检测认证桥梁搭建,物流、金融、产业链配套协调,以及行业自律。

总之,中国汽车产业站在新的国际化风口,机遇与挑战并存,我们需要通力合作,内外兼修,以建设世界一流中国汽车跨国企业为中心,坚定向汽车强国迈进。

注:本文首发于《汽车纵横》杂志2024年6月刊“中汽协之声”栏目,作者为中国汽车工业协会副秘书长,敬请关注。

图片:汽车纵横

文章:汽车纵横

排版:汽车纵横

原文标题 : 魏文清:造就一批世界一流跨国汽车企业势在必行|中汽协之声

最新活动更多

-

3月27日立即报名>> 【工程师系列】汽车电子技术在线大会

-

5月21日预约直播>> 【线上直播】全链智联,全域质控:电力与能源行业的质量升级之路

-

5月22日立即预约>>> 宾采尔激光焊接领域一站式应用方案在线研讨会

-

6月13日立即参评>> 【评选启动】维科杯·OFweek(第四届)2025汽车行业年度评选

-

免费下载立即下载>> 前沿洞察·2025中国新型储能应用蓝皮书

-

免费下载立即下载>> 2025锂电市场格局及未来研判蓝皮书

分享

分享

发表评论

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

暂无评论

暂无评论